今回も私の好きな、日本史の推理をしてみたいと思います。

最近、ユーチューブで1993年のNHK大河ドラマ「炎立つ」をアップされている方がいて、私はそれを視聴しているのですが、第5回「頼朝挙兵」の冒頭のシーンで気になることがありましたので、取り上げたいと思います。

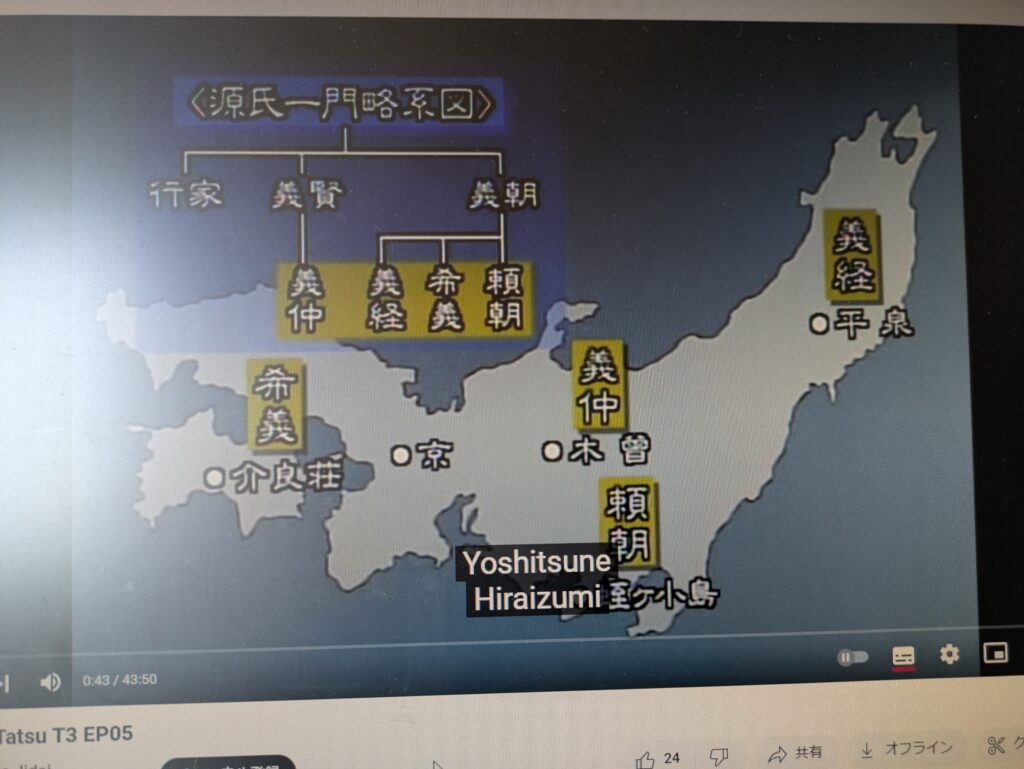

まずは、以下の画像をご覧ください。

この画像は先ほどの冒頭のシーンの一部で、源頼朝が挙兵する当時の配置図の様なものですが、見ていただけるとお分かりの通り、平氏の世の中において、思った以上に源氏が生き延びていたことが理解できます。

私は、改めてこのことに疑問を抱いたわけです。

つまり、どうしてこうも源氏が生き延びていたのか、という疑問です。

1160年に起きた平治の乱によって、平清盛が源義朝に勝利したことで、源氏の力は衰退し平氏が権力を握ることになりました。

実は、平治の乱に関する通説とされているこの説明は少々語弊があり、元々は出雲族であった平清盛がロスチャイルド(秦氏)と手を組んだことによって出雲族を倒した戦争が平治の乱だったということです。

平清盛が権勢を誇るに至ったのは、紛れもなくロスチャイルド(秦氏)の力を受けたからに他なりません。

平清盛が平家をロスチャイルド家にしてしまった可能性。または「密教」と「日の丸」に隠された意味。

平治の乱によって平清盛に敗北を喫した源義朝は、家来によって暗殺されたと伝えられています。

また、源義朝の嫡男とされている源頼朝は、平清盛の継母である池禅尼(平忠盛の正室)によって命を助けられ、伊豆の蛭ヶ小島に配流の身となったと伝えられています。

ちなみに、通説では平忠盛は平清盛の父となっていますが、白河天皇が平清盛の実父であり、平忠盛に清盛を嫡子として扱うように預けたというのが事実のようです。

源義朝の末っ子である源義経は、母の常盤御前が平清盛の愛人になったことで命を助けられました。

この時の源義経は赤ちゃんだったと言われています。

この他にも、源希義(まれよし)や源義仲なども助命されているわけです。

このように、なぜか源氏の生き残りが助命され、しかも敵対していた相手の子供たちが助命されているのです。

これってよくよく考えてみますと、有り得ない滅茶苦茶おかしな話ですよ。

特に源頼朝は、源義朝の嫡男であり、出雲族の棟梁と成り得る存在の人物だったわけで、平清盛が継母の命乞いで助けたというのは、現代の庶民的感覚であり、イルミナティの感覚とは到底思えません。

もしも、平清盛の継母による源頼朝の助命が事実だとしたら、池禅尼と源頼朝との間には、重大な秘密があったのではないかと疑わざるを得なくなります。

例えば、実は血縁者だとか。(笑)

普通に考えまして、助命どころか後顧の憂いを断つため、根絶やしにするのではないでしょうか。

確かに、源頼朝は後世、平頼盛という池禅尼の息子を優遇していて、池禅尼に助けられた恩に報いたためと言われていますが、私には結果から創作したとしか思えません。

平氏も元々は出雲族だったと考えた時、平氏の人物が源頼朝の味方となっても何の不自然ではなく、むしろ当然だとも言えるわけです。

平頼盛が源頼朝に優遇されたというのは、むしろ平頼盛のことを評価してのことだと思うのですが、果たしてどうでしょうか。

実を言いますと、これらの疑問の答えの鍵を握るかもしれない人物が、源氏に一人いるのです。

源頼政という人物です。

もしかしますと、この人物こそ出雲族の棟梁と成り得る人物であり、鎌倉幕府を開けるほどの器量の持ち主だった可能性もあります。

この人は早くから平清盛に味方した源氏の人物です。

ドラマなどでは登場していますが、推測ですが源頼政については、その真相が隠されているような気がするのです。

最初に紹介した画像のように、源氏が至るところで生き延びていて、しかもそれを平清盛が許諾している様子から伺える部分は、源頼政による影響力が大きかったのではないかと私は考えます。

ウィキペディアによりますと、源頼政は清和源氏で、鎌倉幕府を開く源頼朝は河内源氏であり、清和源氏の分家に当たるようです。

つまり、格としては源頼政の方が源頼朝の家系よりも上ということになり、そのような人物が平清盛に味方した、つまり、ロスチャイルド(秦氏)に味方して生存した源氏(出雲族)を取りまとめた、と考えた方が自然なような気がします。

要するに、源頼朝は流人として伊豆に流されたのではなく、伊豆の支配者として派遣されたと考えた方が自然なような気がします。

源希義(まれよし)は四国に、源義仲は木曽に、それぞれ支配権を持って派遣されたと考えた方が納得できる気がします。

そして源義経は、いざという時のために秦氏として動いてもらうため、秦氏の傀儡として徹底的に教育されたものと思われます。

日本にいる源氏(出雲族)を抑え込むのに、平清盛にとっては源頼政の存在だけで十分だった可能性があるのです。

従いまして、私としましては、源頼政に関する重要なことが隠されていると考えたわけです。

平治の乱において、源氏(出雲族)の間で分裂が生じたということでしょう。

推測ですが、源義朝は頑なにロスチャイルド側に付くことを拒んだために、家来を装う刺客によって殺されたと考えた方が自然なような気がします。

私の源頼政に関する推理が、必ずしもとんでもない推理ではないということが、この後に起きます。

源氏(出雲族)による平清盛(秦氏)に対する謀反です。

そうです、源頼政は平清盛に反旗を翻したのです。

実際に、源頼朝よりも先に平氏に対して挙兵したのが源頼政であり、以仁王(後白河法皇の三男)に呼応して平氏に反抗したのです。

しかも、源頼政は平氏に敗れて死んだにもかかわらず、それを契機に、日本国内に散らばっていた源氏が一斉に平氏に対して反旗を翻し挙兵しているのです。

出雲族が秦氏に一斉に逆襲を仕掛けたわけですから、ここに重要な歴史の真相が隠されている気がしてなりません。

従いまして、源頼政が重要な鍵を握る人物だと私は考えました。

最後に、源頼朝が罪人として扱われていたと考えるとおかしな点が幾つも出てきます。

北条氏が源頼朝の監視役のように言われていますが、その割にはお互いの交流があり過ぎると感じます。

例えば、源頼朝と北条政子の結婚が、さも恋愛結婚のごとくドラマなどでは描かれていますが、罪人と言われていた源頼朝相手に、北条政子の親である北条時政が承知するとは到底思えません。

しかも、この二人の結婚は罪人時代の出来事ですから、有り得ないと考えられます。

更には、流罪なはずなのに、なぜ日本の領土内に居を構えられているのでしょうか。

普通、流罪と言えば島流しですよ。

つまり、易々と行き来出来ないように日本の領土から追い出すのが流罪なのではないでしょうか。

流人生活と言われていますが、よくよく考えてみますと違和感ありありです。

要するに、北条氏が源頼朝の監視役だったというのも大嘘で、最初から源頼朝の家臣だったと考えた方が自然だと思います。

実際に、北条時政の出自は何やら隠されている様な気がしてなりません。

ウィキペディアを見ても、彼の前半生がほとんど書かれてありませんから、北条時政のことも分かるとこの時代の真実に近づくでしょう。

ウィキペディアにおいても、彼の前半生は謎だと書かれています。

挙兵に際しても、突然思い立ったかのように描かれるケースが目立ちますが、どうやって戦うのに十分な兵力や武器、馬などを、流人の身で備えることが出来るのでしょうか。

戦争には、いつの時代にも莫大なお金が必要になるようです。

私が思うに、源頼朝は秦氏の支配体制の中で、立派な伊豆の国主のような立場だった、と考えた方が辻褄が合うような気がするのです。

今回は、源頼朝の流人生活が嘘ではないかと推理してみましたが、皆さんはどう思われたでしょうか。

有力な情報をお持ちの方など、是非コメント欄にお寄せいただけると幸いです。

この時代の真実も解明できればと思っています。

コメント